『サッカー教室』第2回目は守備システムについて簡単に説明させていただきます。

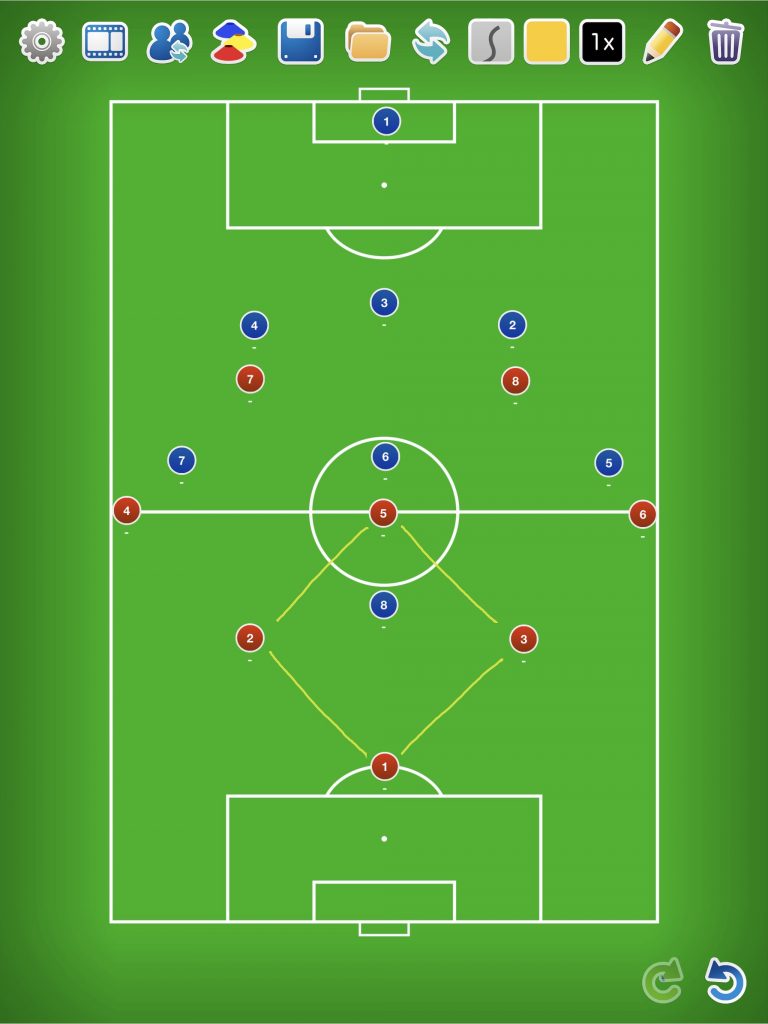

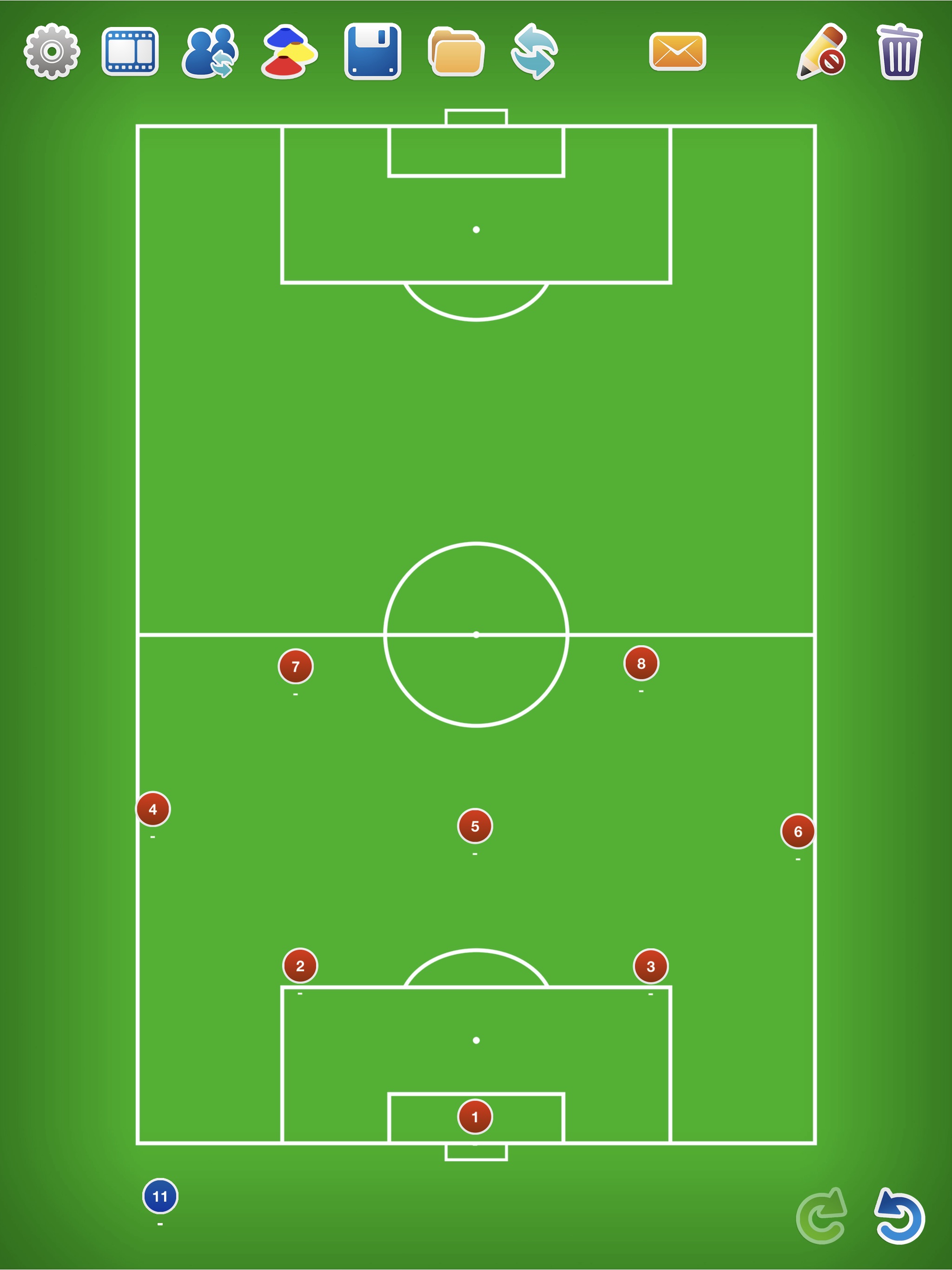

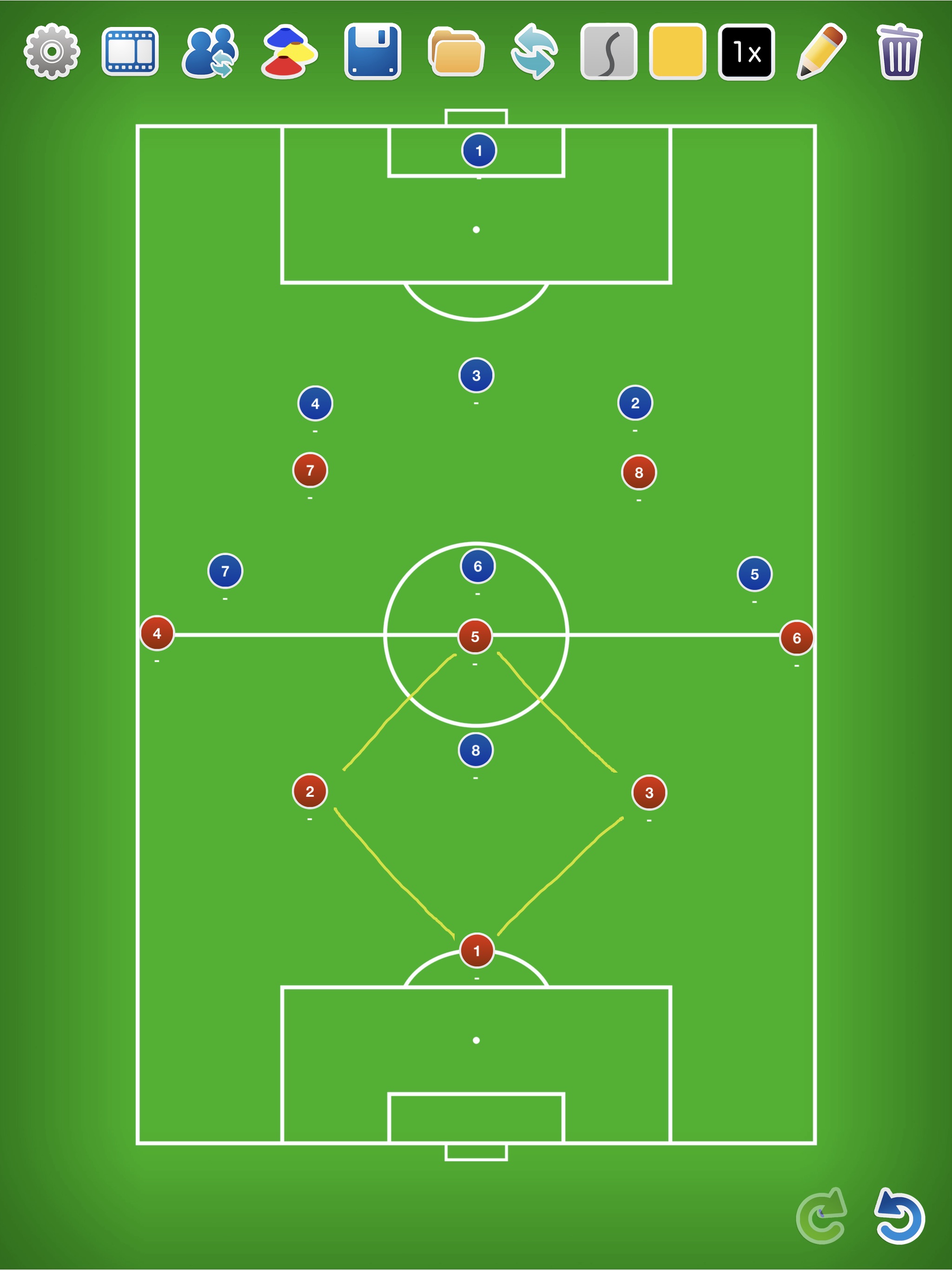

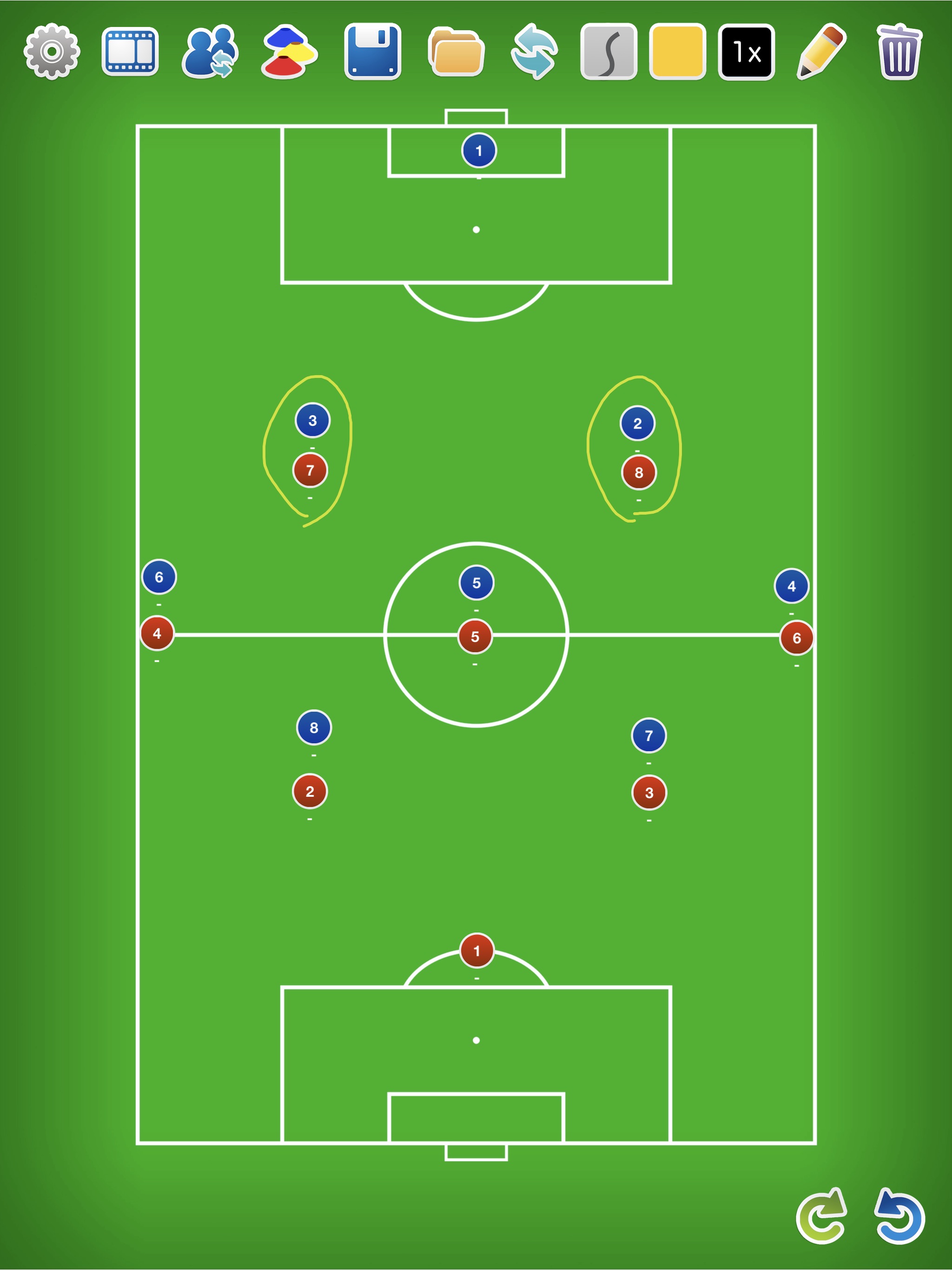

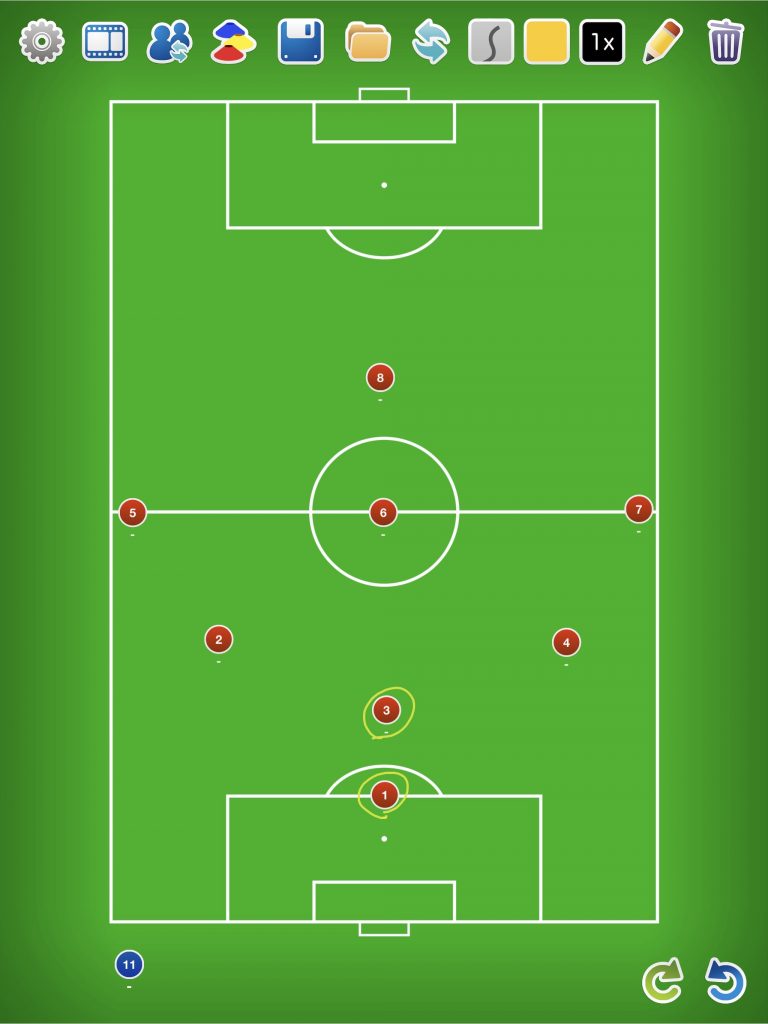

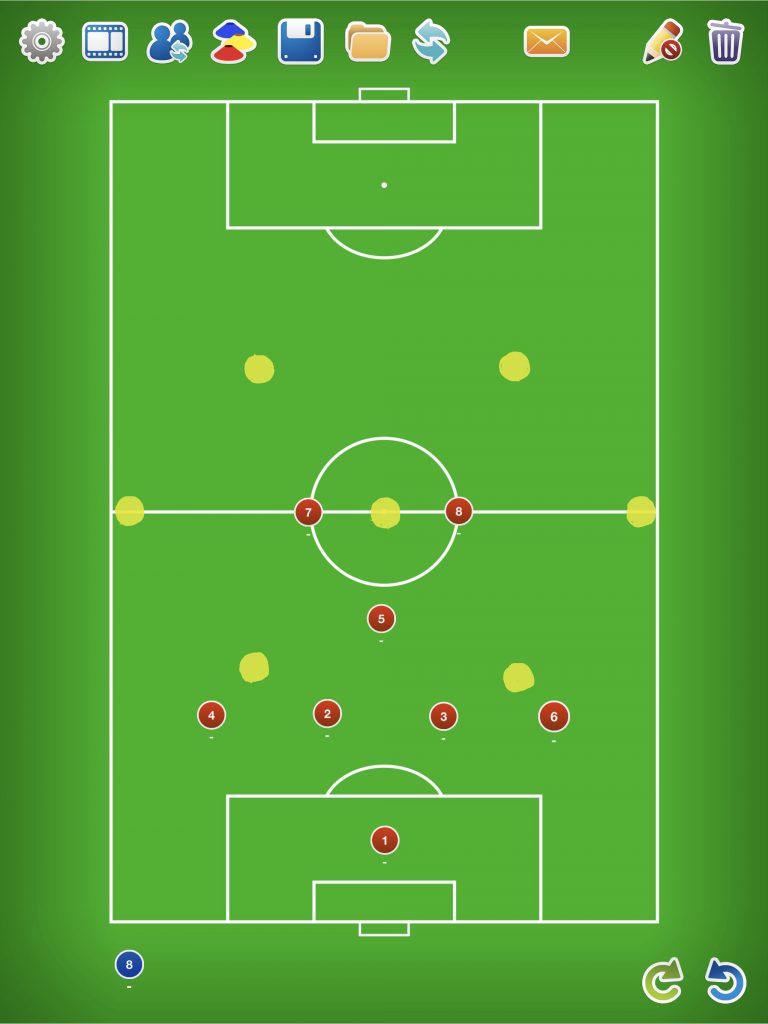

まず8人制サッカーでは3-3-1のが最も守備に適したフォーメーションになります。

ディフェンス3人、ハーフ3人の「3-3」の2つのラインが最も効率的で守備に最適な配置になります。

しかし、3-3-1の場合はディフェンスラインが奇数になるためセンターバックのポジションがキーパーと重なってしまうため理想的な攻撃やボールポゼッションには適していません。

3-3-1は守備面では最も適したシステムに対して攻撃面では不適切。

反対に2-3-2は攻撃面では最も効率的かつ最適なシステムに対し守備面で3-3の2ラインを引くシステムへの変形に難しく守備としては弱点のあるシステムです。

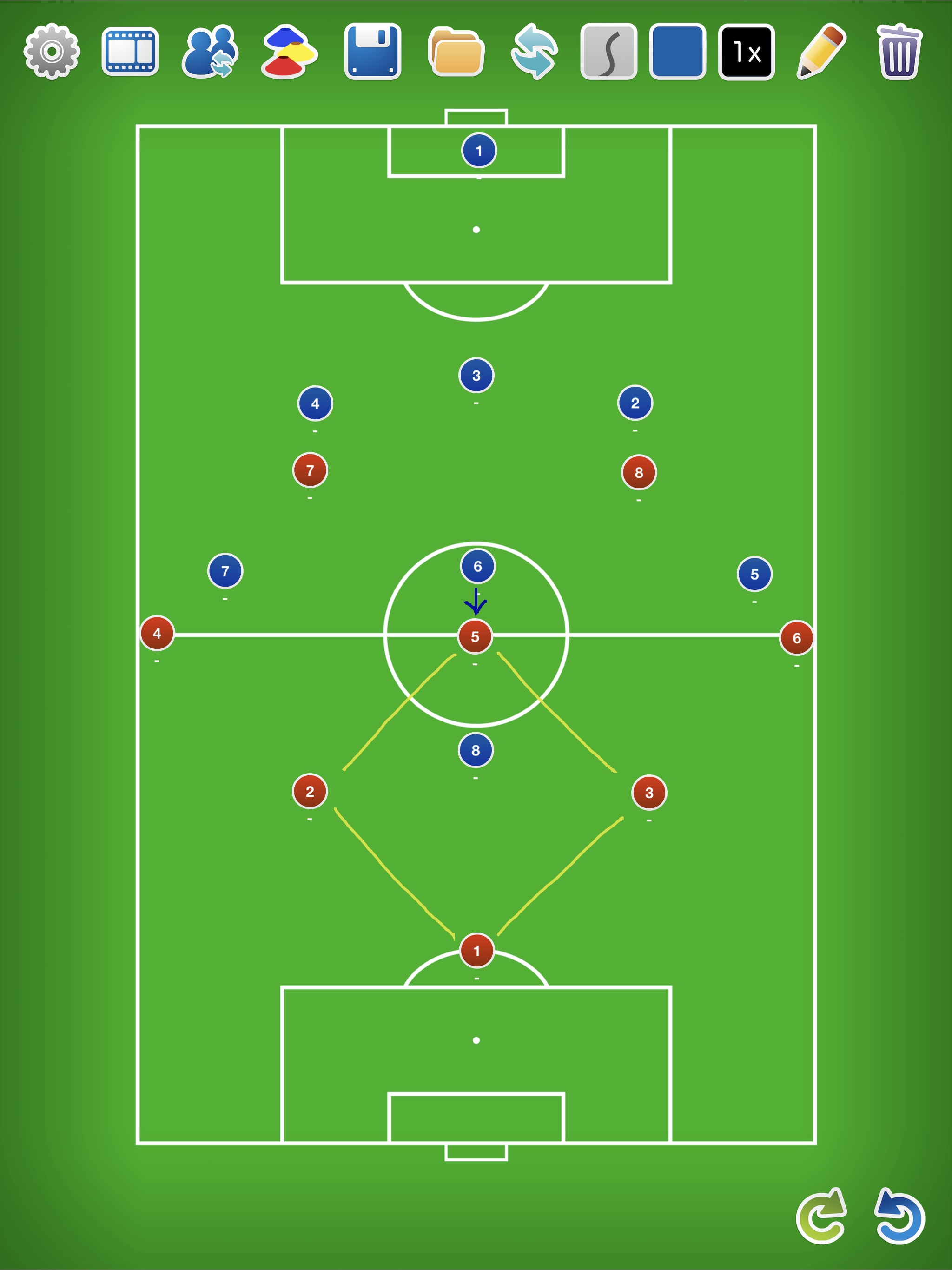

次に守備において大切な観点は守備システムは常にリアクション(対応)になることです。

サッカーでは常にボールを持っているチームが主導権を握り、ボールを持っていないチームが相手の攻撃システムに対応する形で守備システムを整えます。

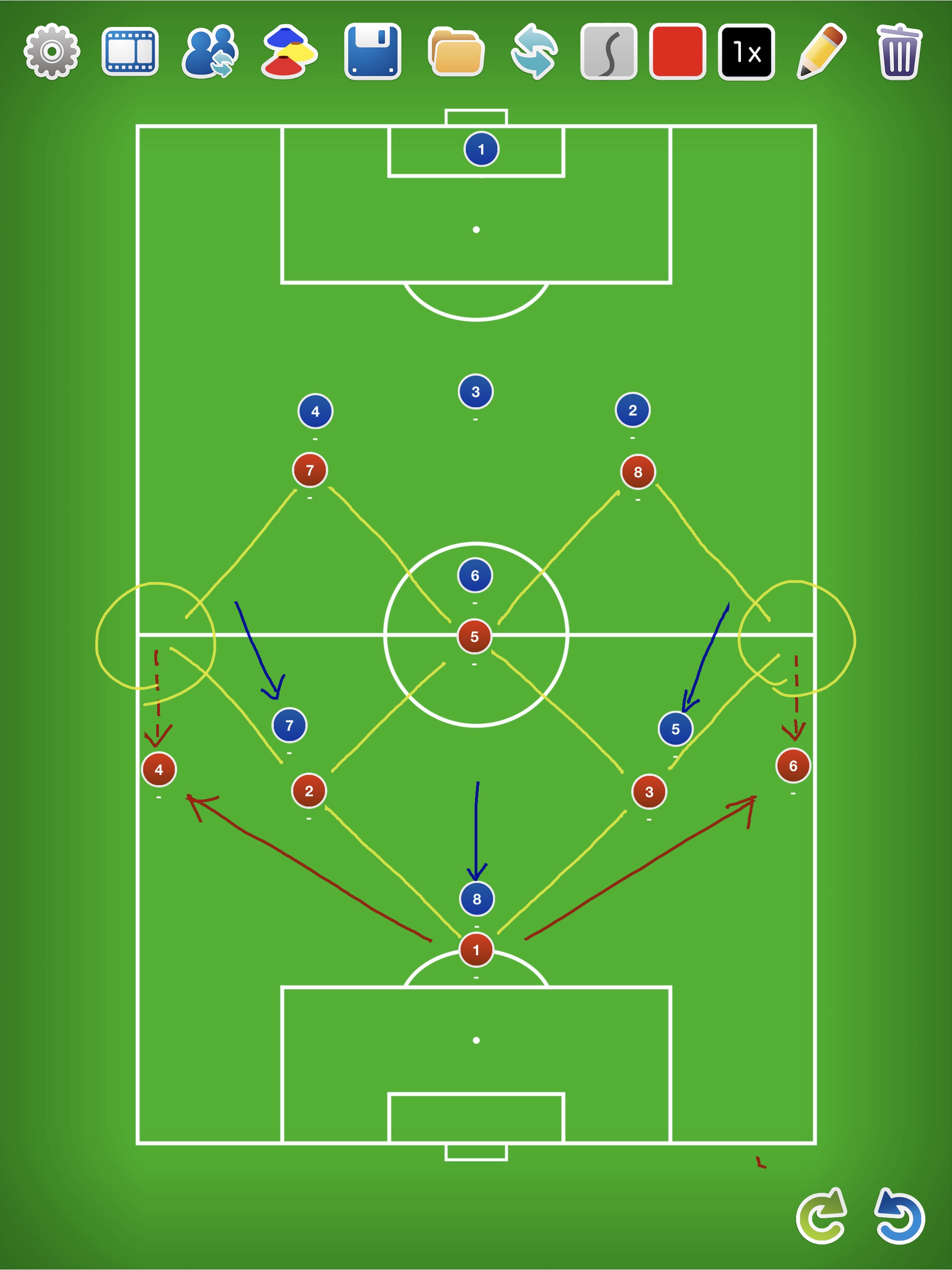

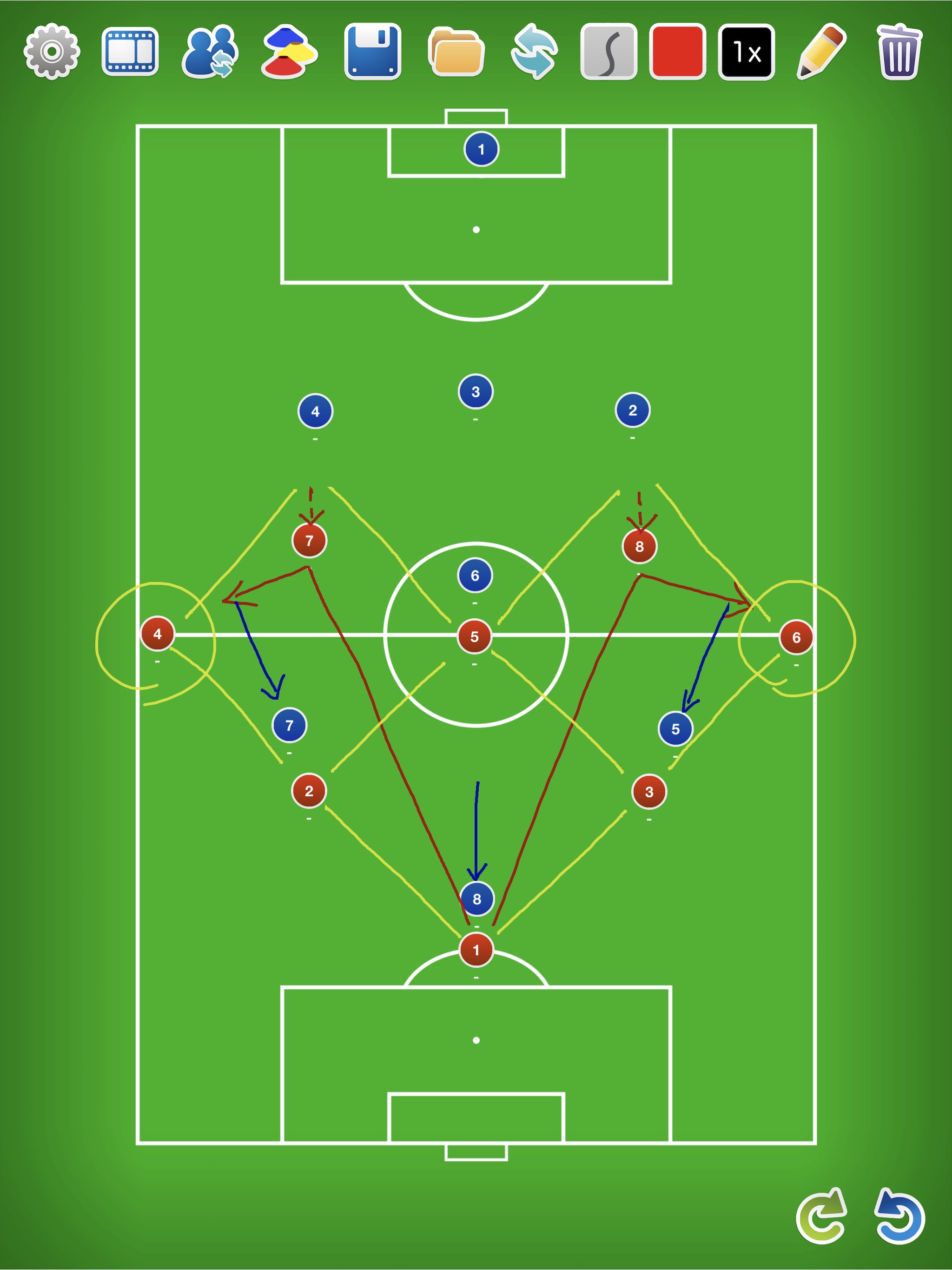

相手の攻撃システムが2-3-2であれば3-3-1の守備システムが最適。

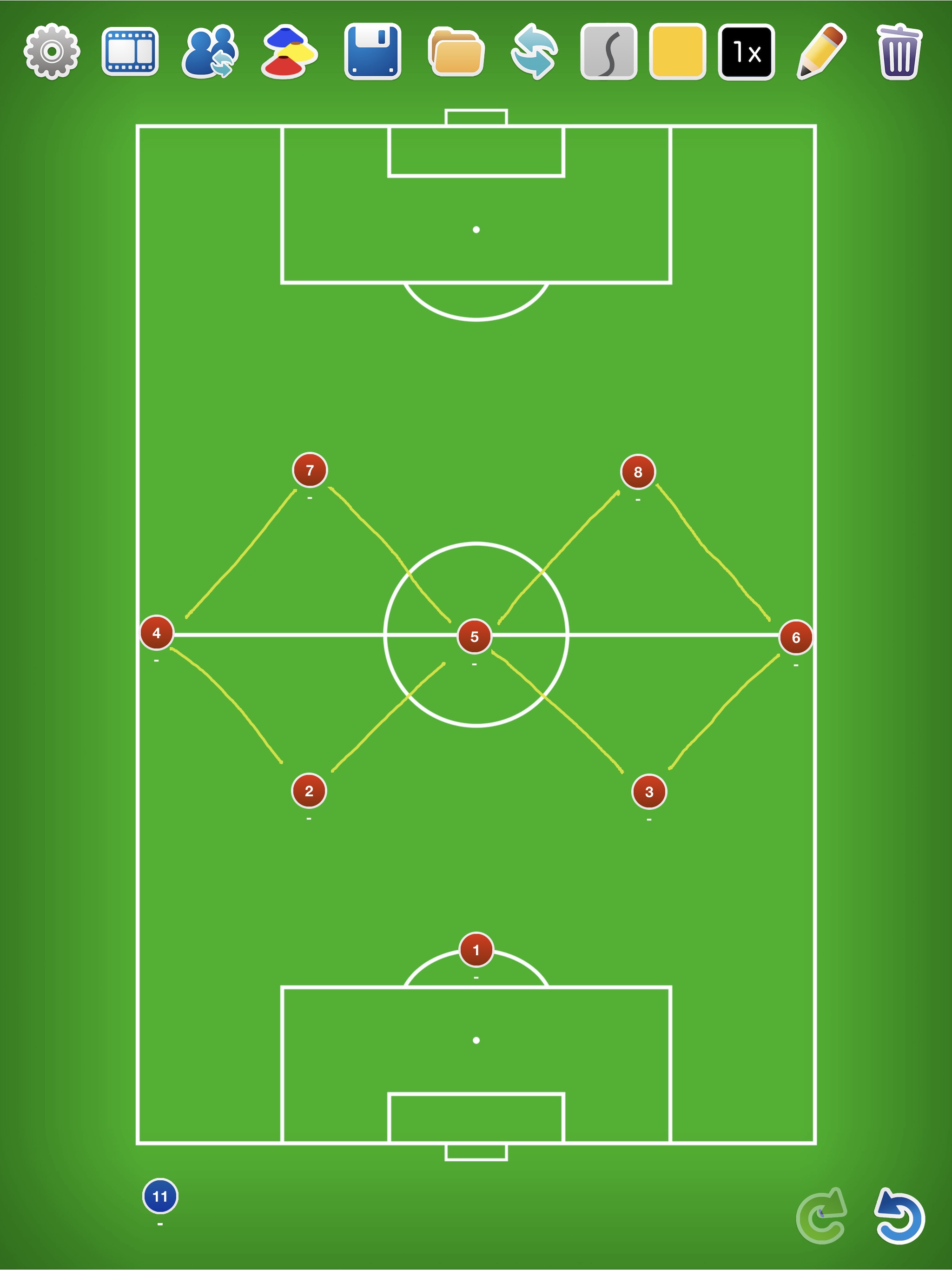

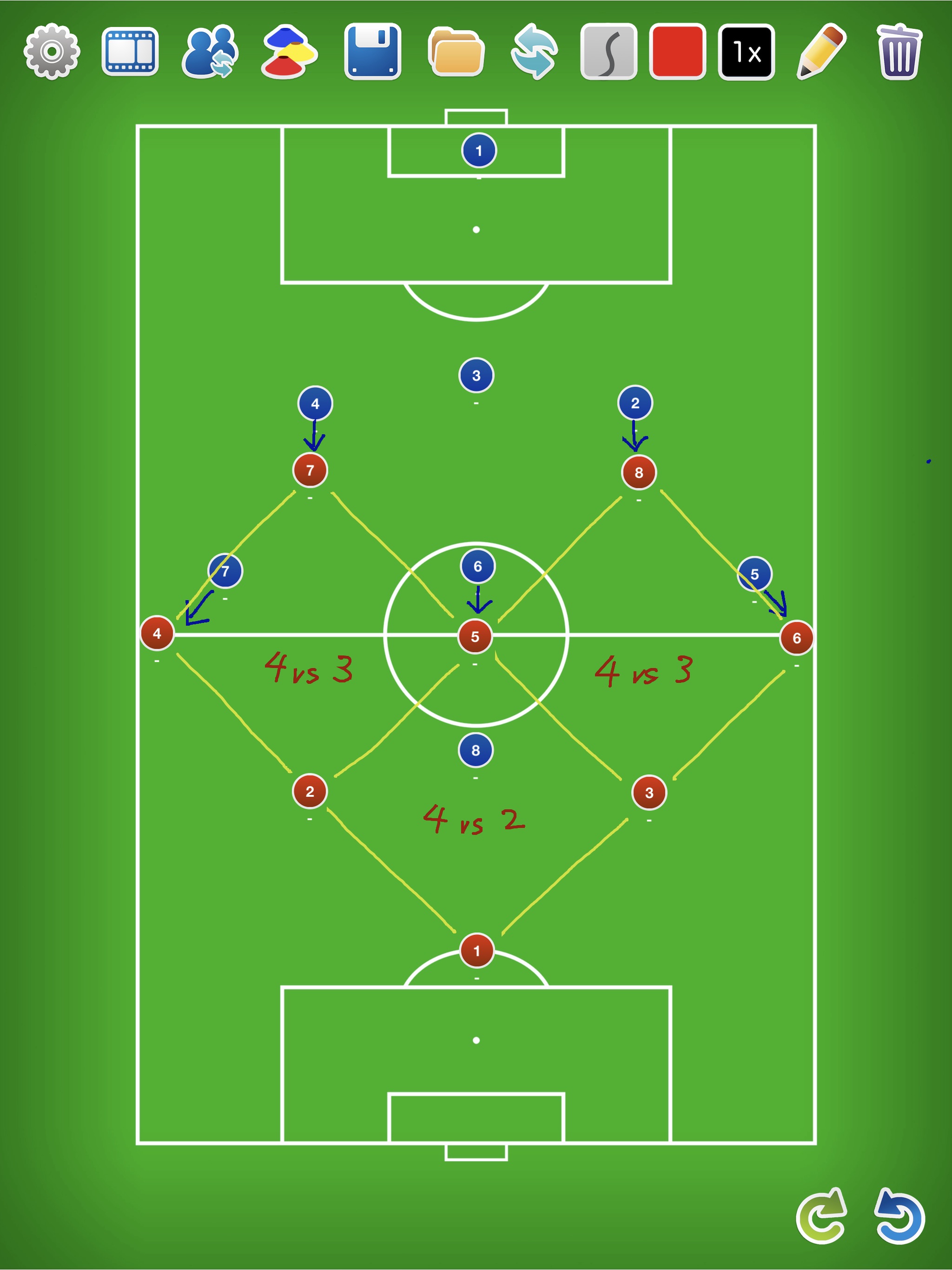

相手の攻撃システムが3-3-1であれば2-4-1の守備システムが最適のように常に相手の攻撃システムがあっての対応となります。

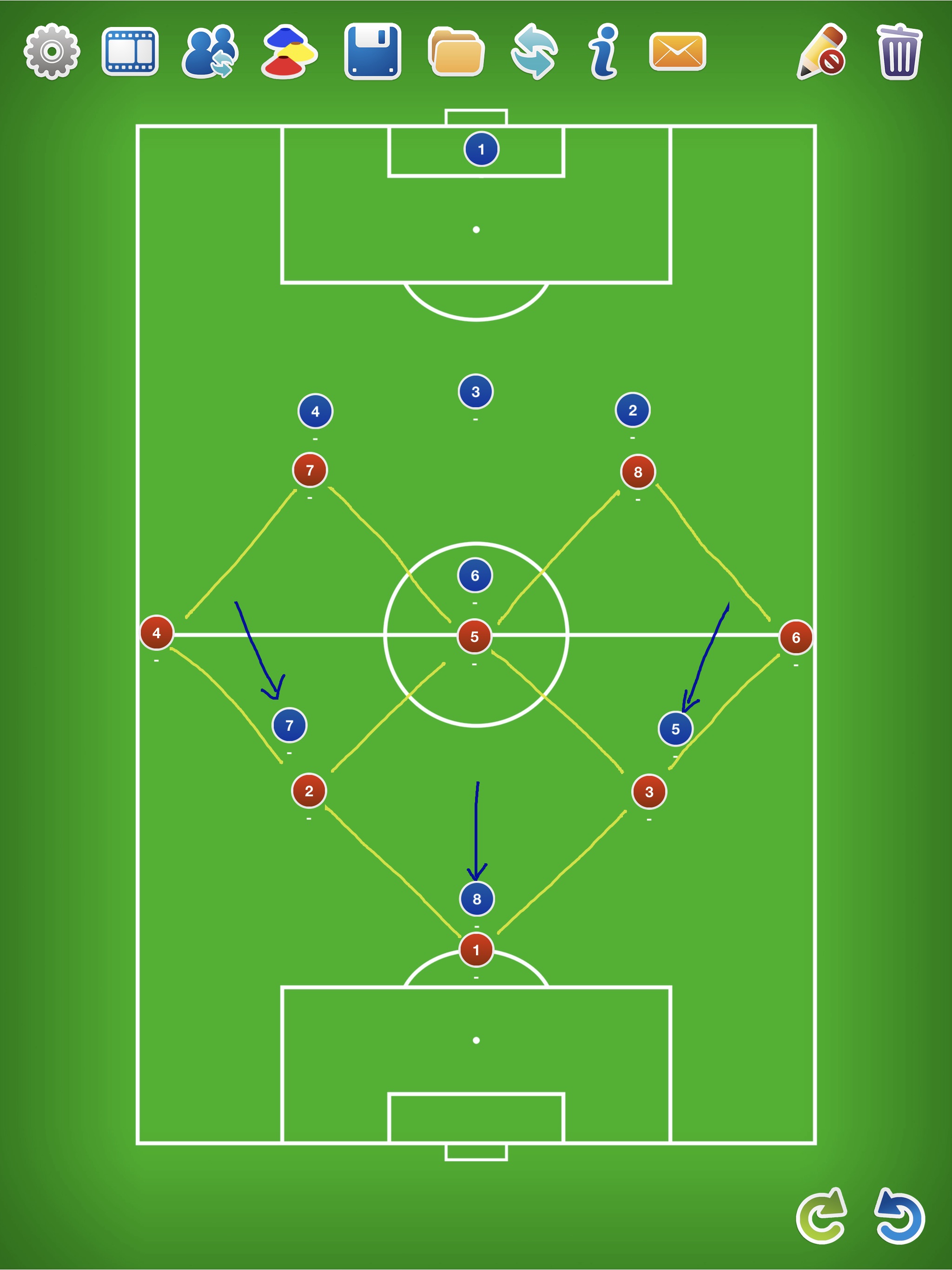

もう一つの大切な観点は攻撃システム(ポフォーメーション)と守備のシステム(フォーメーション)は異なること。

攻撃時と守備時では最適なシステムは変更します。

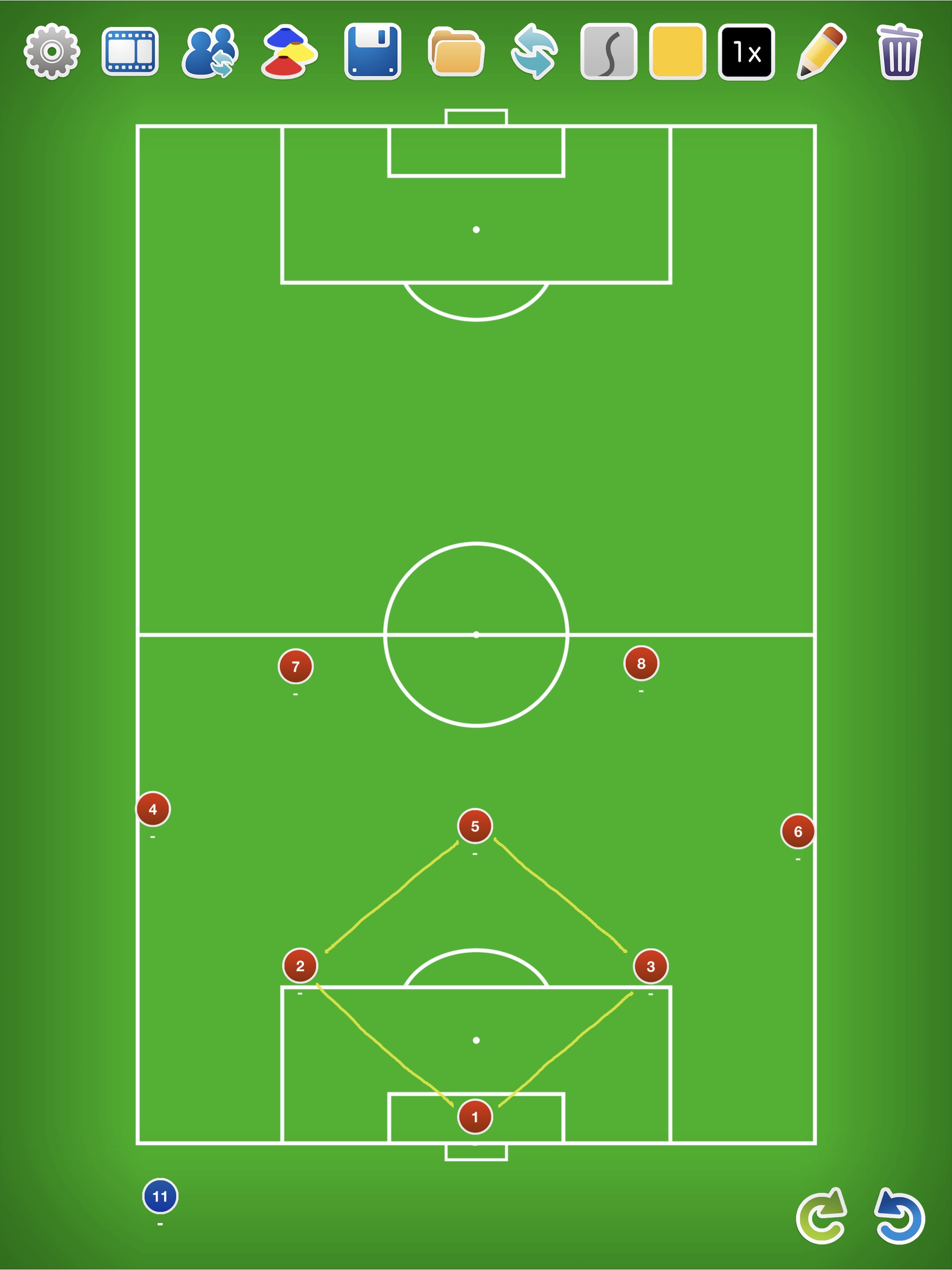

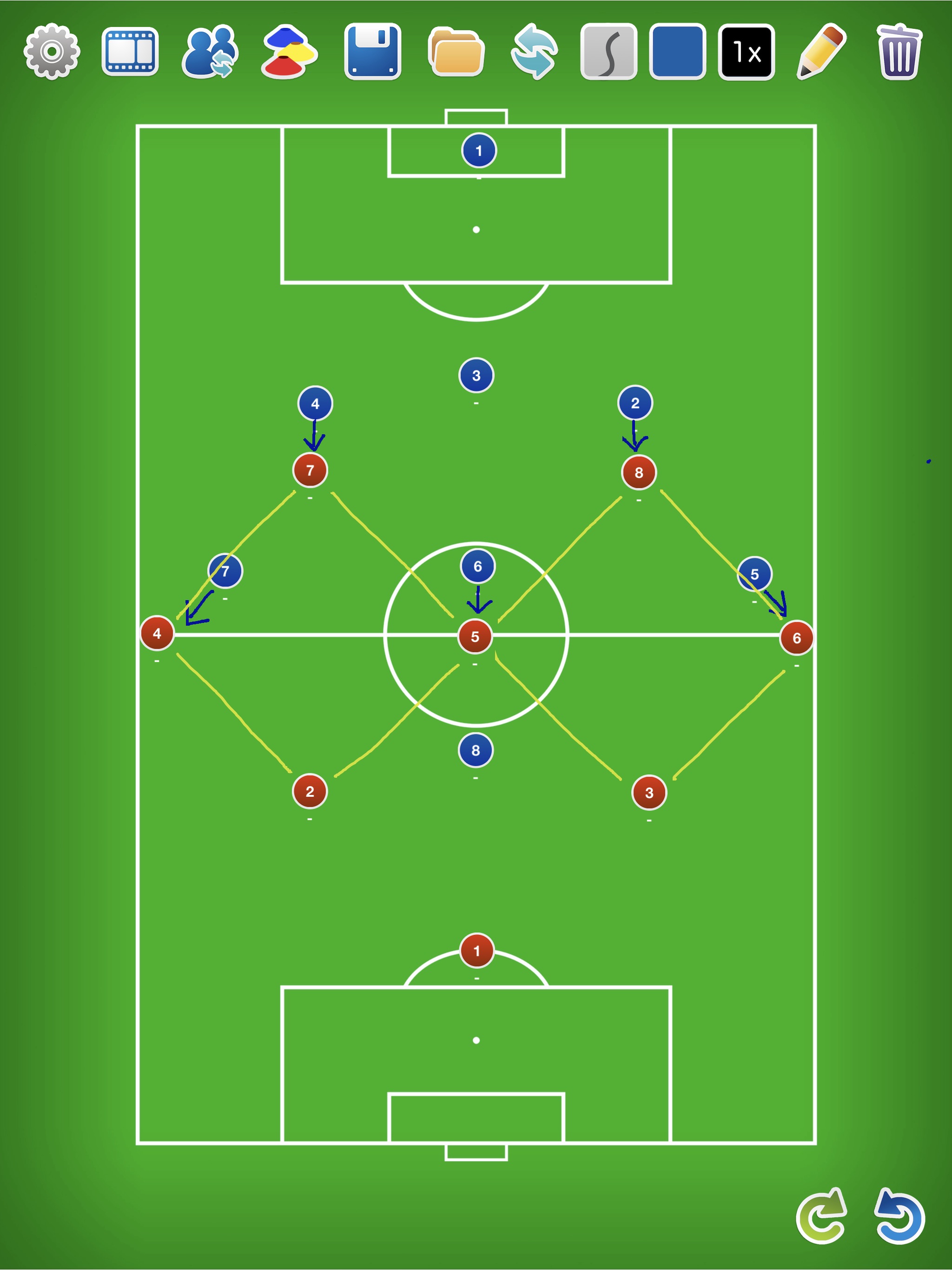

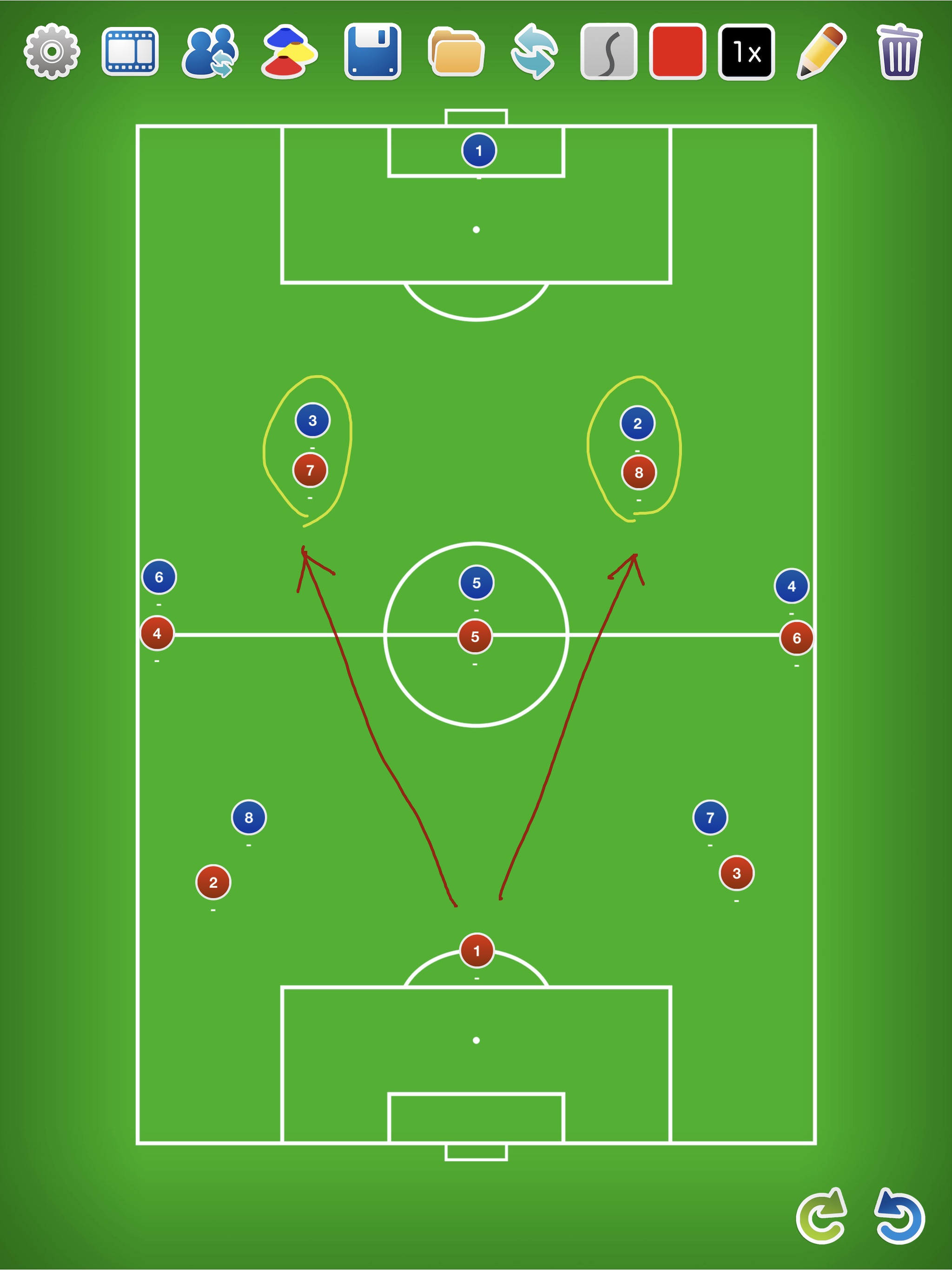

最適な攻撃システムは2-3-2ですが、2-3-2は守備時での3-3-1システムへの変形に適さないため、2-3-2で攻撃する場合守備では2-4-1、4-1-2もしくは4-2-1に変形します。

例:攻撃時2-3-2 →守備時2-4-1、4-1-2もしくは4-2-1(2-3-2が最適の場合もある)

*相手の攻撃システムが3-3-1の場合は2-3-2で守備することも可能。但し、中盤が3対3の同数になるためハーフで崩されるリスクがある。そのため対3-3-1の最適な守備システムは中盤でも数的優位な2-4-1になります。

攻撃システムと守備システムが異なることから、攻撃的なチームと守備的なチームでは最適なフォーメーションも異なります。

最も攻撃に適したフォーメーションは2-3-2。

そして最も守備に適したフォーメーションは3-3-1です。

そして先程もふれたように守備システムの対応の観点として相手チームが2-3-2で攻撃する場合には3-3-1。

相手チームが3-3-1で攻撃する場合は2-3-2もしくは2-4-1。

守備の法則として相手チームのフォワードが奇数の場合は守備側ディフェンダーは偶数。

相手フォワードが偶数の場合は守備側ディフェンダーは奇数となります。

また、相手チームが3-3-1から1-3-3に変形してくる場合もしくは2-3-2から2-1-4に変形してくる場合などは4-2-1もしくは4-1-2の守備システムが適しています。

先日のU-12夏合宿 河口湖CUP 決勝では、AZさんが2-3-2から2-1-4に変形する攻撃システムだったため4-1-2の守備からボールを奪い2-3-2で攻撃することで試合を優位に進め勝利することができました。

このように、最適な守備システムを適用することで相手の攻撃を半減させ、試合を優位に進めることが可能になります。

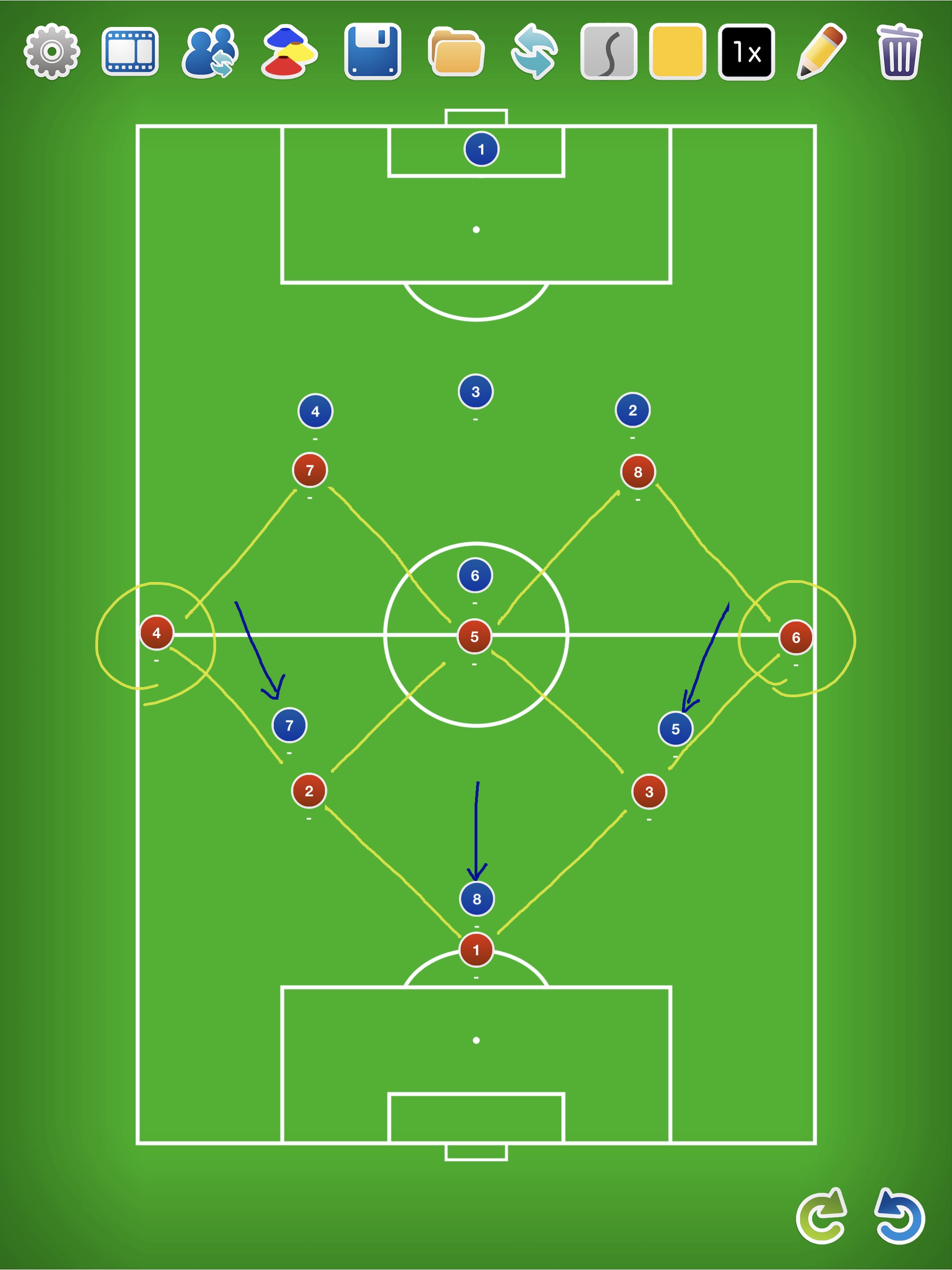

常に試合に臨むにあたって2-3-2で主導権を握り攻めにいくのか、それとも無理に打ち合いに行かず3-3-1もしくは2-4-1でまずはしっかり守るのかを判断、決断することがが必要になります。

守備システムは「ジャンケン」に似ています。

相手が「グー」のシステムで攻撃してくる場合、より効率的な「パー」の守備システムが存在します。

相手が2-3-2で攻めてくるのか、2-4-1なのか、それとも3-3-1なのか。

相手の攻撃システムに対してより効率的で最適な守備システムで守ることがサッカーにおいて一つの鍵になります。

INDEPENDIENTE JAPAN HATOYAMA は攻撃は2-3-2、守備は2-4-1、4-1-2、4-2-1、3-3-1(もしくはそのままの2-3-2)システムがメインです。

参考までに他チームで最も多いシステムは3-3-1、2番目にに2-4-1、3番目に2-3-2となり、ほとんどのチームが攻撃と守備のシステム変更しないままプレーしてしまっています。

守備の理解が今後の日本サッカーの大きな課題のように思います。

今回はINDEPENDIENTE JAPAN HATOYAMA が実践する守備システムを中心に簡単に説明させていただきました。

保護者の皆様も試合を観戦される際、相手チームが3-3-1なのか2-4-1なのか、それとも2-3-2もしくは他のシステムなのか、システム的観点からサッカーを観ていただけるとより楽しくサッカーを観ることができると思います。

少しでも守備システムの理解につながれば嬉しく思います。

YUコーチ